Antecedentes:

De acuerdo a Arqueología Mexicana, la zona de frontera entre Mesoamérica y lo que los españoles llamaron la Gran Chichimeca, Guanajuato fue escenario del desarrollo en distintos momentos de sociedades nómadas de cazadores-recolectores, los llamados chichimecas, y de sociedades agrícolas. Los grupos de la región, además de dar lugar a importantes expresiones locales, influyeron en el surgimiento de la gran ciudad de Tula.

En el siglo XVI, la bien conocida área cultural de Mesoamérica, en su mayor parte bajo el control del imperio mexica, se extendía al norte hasta el río Lerma; el “Occidente”, dominado por el imperio tarasco, tenía como límite norteño hacia el poniente ese mismo río.

Es evidente que en esos tiempos, Guanajuato no pertenecía a ninguna de esas dos regiones culturales, al igual que otros territorios vecinos y los situados más al norte, como Aguascalientes, Zacatecas, el altiplano potosino, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Arizona y Nuevo México. Todos conformaron en su momento la región septentrional del México prehispánico, y posteriormente fueron territorios de la Nueva España y del México independiente hasta 1850.

En el siglo XVI, todos esos territorios norteños eran parte de lo que los mexicas llamaban la Chichimecatlalli (tierra de los chichimecas) y los españoles la Gran Chichimeca, habitada tanto por grupos nómadas como por grupos de agricultores sedentarios. Sin embargo, debido a que los españoles, en su primer intento por dominar los territorios al norte del imperio mexica, se encontraron con gente nómada, ha persistido la confusión de considerar a los chichimecas sólo como gente sin agricultura. Pero pronto los mismos españoles llegaron a las regiones del noroeste (Chihuahua, Sonora, Nuevo México y Cíbola), donde se encontraron con grupos que vivían en los grandes Pueblos mantenidos por una agricultura eficaz.

Conquista y virreinato

Después de la caída de México-Tenochtitlan en 1521, los españoles comenzaron a expandir su conquista al interior y al norte del país, surgiendo la Nueva España bajo el virreinato, es decir, una forma de gobierno a cargo del virrey que se encargaría de administrar todo el territorio (desde Nuevo México, Estados Unidos, hasta el sur de nuestro país), en representación del rey de España.

En Guanajuato, poco a poco se empezaron a fundar diversas poblaciones como Celaya (1571) y León (1576). El centro y sur de Guanajuato se constituyó como un importante centro agrícola. San Miguel de Allende se distinguió por su producción de lana; Celaya y Salamanca por sus tejidos de algodón; León por sus artículos de piel, y la ciudad de Guanajuato por la producción de plata.

Gracias a su riqueza, se construyeron edificios públicos y religiosos, como la Alhóndiga de Granaditas y la iglesia de San Cayetano. La mezcla de indígenas, españoles y esclavos africanos originó una sociedad y cultura mestiza.

Hacia finales del Virreinato hubo inconformidad por la desigualdad social, sobre todo entre los criollos (hijos de españoles nacidos en América), pues no participaban en el gobierno. Las ideas de libertad empezaron a platicarse en algunos grupos, por ello se organizaron y planearon cierta autonomía frente a España. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla inició el movimiento de Independencia en el poblado de Dolores Hidalgo. Los primeros insurgentes recorrieron buena parte del territorio de Guanajuato; sin embargo, aunque no lograron ver los resultados de su movimiento, éste triunfó en 1821 con la independencia de Nueva España, surgiendo la nación mexicana.

Primeras fundaciones españolas en Guanajuato:

Historia de Apaseo El Grande

Los purépechas la denominan, al conquistar la región, como Apatzeo, que significa “Flor amarilla”, “Agua acanelada”, “Prominencia caliza”, o “Lugar donde florecen las apatzecuas”. Según el historiador don Vicente Riva Palacio, Apatzeo significa “Lugar de Apatzis” o “Lugar de comadrejas”.

Proceso de fundación

Entre 1525 y 1526, Don Nicolás de San Luis de Montañez cacique de Tula y Jilotepec organizó una penetración en el Bajío con otomíes y nahuas cristianizados:

El día 19 de septiembre de 1526, según la crónica que se le atribuye, funda el pueblo de San Francisco de Acámbaro y menciona que es el tercer pueblo que ha fundado, siendo el primero Santiago de Querétaro y el segundo el pueblo de San Juan Bautista de Apaseo.

Basado en este planteamiento se puede marcar un 24 de junio de 1525, como una primera fundación de un pueblo, que se llamaría Apaseo sometido a la lejana soberanía de su Católica Majestad, el Rey de España.

Desde 1525 a 1545 se desarrolló la cristianización de la zona por los frailes franciscanos, entre ellos: Fray Jacobo Daciano, fray Juan de San Miguel, entre otros.

En 1530, Don Andrés Sánchez Eduhia, que era un descendiente de nobles indígenas, construyó el primer templo, el convento de adobe, el hospital, trazó la huerta del convento y las casas reales, lo que hoy día son las casas municipales, por ello se le conoce como “el arquitecto que traza el pueblo de Apaseo”.

No fue sino hasta el año de 1531, cuando empezaron a llegar al pueblo indígena de Apaseo los primeros colonizadores europeos, que fueron aumentado rápidamente en número, atraídos por la fertilidad del suelo, la abundancia del agua, los buenos pastizales para el ganado y la benignidad del clima, haciendo que el lugar se transformará en un centro de población de alguna importancia.

De acuerdo a lo descrito por el historiador Don Benito Mendoza en su Historia de Apaseo, la fundación la realizó el capitán del ejército español Don Juan Alberto Pérez junto con el Reverendo Padre Fray Juan de San Miguel el 3 de mayo de 1533: “llevaron a cabo el acto de fundación denominándolo San Juan Bautista Apaseo”.

Fundación de Acámbaro

El Acámbaro indígena se fundó por el año 1275, siendo una aldea.

El proceso de la conquista del Acámbaro indígena data del año de 1522, con las primeras incursiones de los españoles a la región de Michoacán, concluyendo en 1526. El cronista Isauro Rionda Arreguín comentaba que Acámbaro fue re-fundado bajo un proyecto “a la española” por el cacique otomí, Señor de Jilotepec, don Nicolás de San Luis Montañés (el INAH lo escribe de esta manera, otras fuentes lo ponen como Montañez), con el nombre de “San Francisco de Acámbaro”; que tuvo verificativo entre el 19 y el 28 de septiembre de 1526 conforme a una Congregación de Indios: otomíes, purépechas y chichimecas.

El nuevo pueblo de Acámbaro fue la tercera fundación llevada a cabo por españoles, ya que surgió después de Santiago de Querétaro y de San Juan de Apaseo.

El objetivo de su fundación fue el de poder controlar mejor los diversos grupos indígenas de la región bajo el mando de autoridades civiles y eclesiásticas españolas.

Don Nicolás de San Luis Montañés, merecedor de la confianza de Hernán Cortes, cacique natural de Tula y Jilotepec y deudo de la Casa Imperial de Moctezuma, firmó el acta de fundación el 25 de noviembre de 1535.

En 1538, Acámbaro fue otorgado en encomienda a Hernán Pérez de Bocanegra y Córdoba.

Con la llegada de los peninsulares, se construyó una iglesia, un convento y un hospital para indios, este a iniciativa de Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán.

La importancia de Acámbaro fue evidente para el avance de la conquista espiritual, este hecho estableció contactos con Valladolid, México, Celaya, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas, con quienes comerciaban harinas, piloncillo y algunos productos de sus obrajes, como frazadas y jergas.

Etapa fundacional de Yuriria

La ciudad de Yuriria es el centro urbano más antiguo del Estado de Guanajuato. Fundado por parte de las tribus chichimecas, en el año 945 d.C. Su fundación obedeció, a la necesidad de establecer una fortaleza militar, fronteriza del autónomo Reino de Michoacán con el imperio mexicano, y por eso, los Cronistas la llaman “Frontera de Chichimecas”.

En 1540, Fray Pedro De Olmos, el día 12 de febrero hace la bendición de la fundación de esta ciudad. Por cédula real expedida en el año de 1560 el 19 de febrero, dándole el nombre legal de San Pablo Yuririhapúndaro.

Entre los años de 1548 y 1550 fueron descubiertas, respectivamente, las célebres minas de San Bernabé y de San Juan de Rayas, en la región argentífera de la Sierra de Guanajuato, esos fundos se registraron en Yuriria que era asiento de Justicia Mayor, Registro de Minas e Hipotecas.

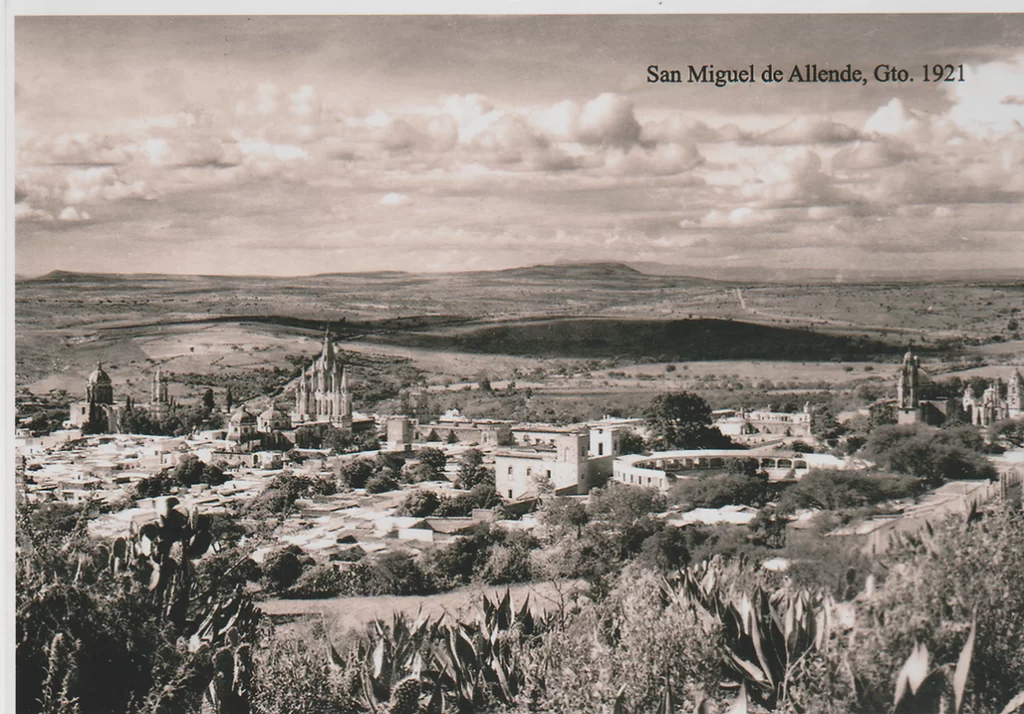

Historia de San Miguel de Allende

El 3 de octubre de 1542, Fray Juan de San Miguel fundó la Villa de San Miguel el Grande, un punto de paso importante del Antiguo Camino Real, parte de la ruta de plata que se conectaba con Zacatecas y que más adelante cambiara su nombre a San Miguel de Allende.

En aquel entonces era un pueblo que sufría por el abasto de agua, por lo que se le abastecía de un manantial cercano llamado Izquinapan que traducido al castellano significa “Río de perros”, y el cual es hoy conocido como “Manantiales del Chorro”.

Quienes habitaban estas tierras eran pueblos básicamente nómadas recolectores con una organización social y política de tipo tribal. Se trata de de los guamares, que compartían su territorio con los indios guaxabanes y copuces, también miembros de la extensa familia chichimeca.

Los guamares, al igual que otros pobladores del norte de Mesoamérica, fueron conocidos por los pueblos sedentarios del sur, especialmente por los aztecas, como: “teules chichimicas” cuyo significado es “linaje de perro”.

Según la crónica franciscana de Fray Alonso de la Rea escrita en 1639, se infiere que el sitio original del asentamiento estaba a un cuarto de legua (1.5 kilómetros) hacia el poniente del centro histórico actual. Así mismo se afirma que don Fernando de Tapia declaró en 1571, que además de ser el primer poblador y fundador con su gente, naturales de San Miguel, creó con sus amigos y pobladores el primer monasterio que hubo en ella.

Fue hasta finales del siglo XVI cuando se logró la esperada paz en la zona, menos por la fuerza militar que por los esfuerzos de los misioneros, la penetración cultural de los indios pacificados provenientes de otras zonas y las negociaciones llevadas por los españoles.

Historia de Pénjamo

La palabra Pénjamo significa en lengua tarasca “Lugar de Sabinos.

Después de la llegada de los españoles, este municipio fue fundado el 12 de noviembre de 1542 por virtud de la cédula expedida por Carlos V, en la que se facultó al capitán Diego Jesuchihua a realizarla.

Posteriormente el 22 de mayo de 1857 la población adquiere el título de Villa, y es elevada a la categoría de Ciudad en el año de 1906 por decreto del gobernador Licenciado Joaquín Obregón González.

Historia de la fundación de Irapuato

El nombre de Irapuato tiene origen tarasco que significa “Cerro que emerge de la llanura grande”. No nació con la intención de que fuera base definida de un pueblo o Villa, por lo mismo no recibió los beneficios, ni de trazo urbano, ni de escudo que lo representara según sus propios atributos o los otorgados por la corona española.

El libro ‘Efemérides de la historia Irapuatense’ dicta que “en este día aparece una cédula que menciona esta fecha como supuesta merced del sitio denominado Irapuato, por siete mil varas cuadradas de tierra que benefician a cuatro capitanes: Don Francisco Hernández, Don Esteban Gamiño, Don Andrés López y Francisco de Sixto”.

La versión de que Irapuato se fundó en 1547 se basa en una supuesta Real Cédula expedida por Carlos V.

En su obra del año de 1860, Noticias para formar la Historia y la Estadística del Obispado de Michoacán, José Guadalupe Romero menciona como la fecha de fundación de Irapuato el 15 de febrero de 1547, basándose en esa Real Cédula en la que, según señala, el Rey Carlos V, a través del virrey Luis de Velasco, mandaba fundar la Congregación de San Marcos Iricuato a los capitanes Francisco Hernández, Esteban Gamiño, Andrés López y Antonio Francisco de Sixtos.

Esta cédula fue tomada como auténtica y de este modo se difundió la fecha del 15 de febrero para los festejos de la fundación de Irapuato. Sin embargo, desde la primera mitad del siglo XX, varios estudiosos de la historia, tanto a nivel regional como local, ya habían cuestionado la autenticidad de esa Real Cédula.

El irapuatense Eduardo M. Vargas (1867-1942) señaló en unos apuntes que la cédula contenía varios anacronismos.

Fundación de San Felipe

El municipio de San Felipe fue fundado por Francisco de Velazco en 1562 por órdenes del Virrey Luis Velazco dándosele el nombre de Villa de San Felipe en honor del entonces Monarca Español Felipe Segundo el 30 de septiembre de 1889 se le cambia el nombre de Ciudad González en honor del Gobernador Manuel González.

La ordenanza emitida por el virrey Velasco la llevó a cabo su medio hermano Francisco de Velasco, quien ante un reducido grupo de españoles, indios amigos, algunos frailes y el escribano del cabildo Antón Gaytán, se presenta el 21 de enero de 1562 en la pequeña explanada de lo que después sería el centro de la población, para levantar el acta de fundación de la nueva Villa, misma que tenía como fin “... de nuevo Poblar una población de españoles e indios amigos en las chichimecas camino Real de las Zacatecas para asegurar aquel camino y así mismo para dar a la población título de Villa con las libertades y franquicias, privilegios que tienen las ciudades y villas de los reynos de su Majestad y otras cosas que a mi parecieren convenir para que la dicha población vaya a delante y aumento y honra por la gran necesidad que de la dicha población hay en aquellas partes por los grandes males y muchas muertes de españoles e indios amigos tratantes que por allí han sido muertos y robados de los chichimecos, por la presente en nombre de su Majestad para ahora y todos los tiempos venideros otorgo y concedo a los moradores que ahora de nuevo y o pueblo, ya todos los que en los tiempos advenideros en la dicha provincia se poblaren y avecindaren los capítulos siguientes, yendo aquí inserta la dicha comisión que yo hago para ello tengo instruzion…“.

Fundación de Comonfort

El nombre primitivo del municipio fue Chamacuero, vocablo tarasco que significa ‘lugar donde se cayó el cercado’; se dice que había una frontera que dividía a los tarascos al sur con los chichimecas del norte, tal vez ese lugar caído era una de las tantas poblaciones destruidas por este segundo grupo, conocido por su fiereza.

El nombre de Comonfort lo adquiere debido a que cerca de allí fue asesinado Ignacio Comonfort quien fuera presidente de la República en el periodo de la Reforma.

El día 1o. de enero de 1562, don Francisco de Velasco la declara Villa de Chamacuero. El Virrey don Luis de Velasco, dio instrucciones a su hermano Francisco que con el objeto de evitar los atentados de los chichimecas se creara un presidio de españoles.

En 1591 los españoles lo denominaron San Francisco de Chamacuero, y el primer asentamiento ordenado tiene lugar en el barrio conocido actualmente como San Agustín.

El fraile franciscano Alonso de Guerra promueve ante el Virrey se apruebe la construcción de un convento en el Pueblo de San Francisco de Chamacuero que sustituirá a la capilla que en ese momento daba servicio fundamentalmente a los residentes españoles. En 1592, Fray Alonso de Guerra recibe la aprobación virreinal y de inmediato se pone en marcha la construcción de un convento franciscano.

Historia de Tarimoro

Los Tarascos denominaron al lugar Tarimoro, que significa “Lugar de Sauces”. La localidad fue fundada, ya en la época de la colonización, por Don Lucas de San Juan, el día 3 de enero de 1563.

Don Lucas de San Juan, reconocido como su fundador, fue quien se encargó de realizar los primeros trámites y solicitudes ante el virrey Don Luís de Velasco, Conde de Santiago, segundo virrey de la Nueva España y su mandato cubrió el periodo de 1550 a 1564. Logrando que el 5 de diciembre de 1563 dicho virrey otorgará la merced para la fundación de Tarimoro.

Don Ponciano Maldonado, originario de Tarimoro, en sus memorias narra que tuvo en sus manos el documento que establece el acto de fundación del pueblo. Éste documento es considerado fidedigno y se desconoce su paradero.

Don Rafael Ramírez Maldonado, nieto de Don Ponciano, rescató y amplió las memorias de su abuelo. Ambos vivieron durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX.

Entre los documentos rescatados, se transcribe lo que fue parte del mandato de comisión de virrey: «…suspenda esta merced y de ninguna manera pierda su valor y efecto que desalienten las diligencias para poder dar dicha merced de ellos libremente ni a otra persona y que no sean despojados de posesión, sin que primero sean movidos por fuera. Dicho vencido y mandar a la justicia de su majestad que sea precisa de dicha Villa, hagan y guarden y con lado citado de este mi mandato, y ninguna persona vayan contra haber satisfecho en México a cinco días del mes de diciembre de 1563 años.-don Luís de Velasco conde de Santiago».

Don Lucas de San Juan presenta este documento, anexando una solicitud a la justicia mayor de la Villa de Zelaya, a don Francisco de Borros, en los términos siguientes:

«…Don Lucas de San Juan, Don Felipe Hernández, Don Juan García, Don Pablo de Santiago, Don Diego Marcelino y demás comunes de naturales del pueblo de san Miguel Tarimoro sujeto de esta villa de Celaya, comparecemos ante usted, en la misma forma que haya lugar: entró al mismo, como luego hacemos demostración y presentamos una merced de una cosa dada y librada por ella excelentísimo señor Bisorey (sic.) De la Ciudad de México. Por lo cual da ocho caballerías de tierras, más la cuatro patrimoniales de tierras que nos ha hecho gracia y donación y mediante el señor, para nuestra fundación y congregación de dicho pueblo así como justicia mediante usted mande se sirva de mandar no pasar de dicho número, par ampararnos posesión y digo de dichas tierras dadas por merced. Se ha de servir de mandar que se nos entreguen justamente con la merced, para que guarde de nuestro derecho en todo tiempo. Así esperamos la justicia de usted por todo».

«Lo que a usted suplicamos se sirva mandar hacer y determine como ya hemos pedido por posesión, a su justicia sacarnos en cierta forma de este nuestro escrito… Serviros y no de malicia y conocimiento.-Auto don Lucas de San Juan».

Con estos antecedentes, se procede a la fundación del pueblo; debiéndose aclarar que la merced concedida a Don Lucas de San Juan fue expedida el 5 de diciembre de 1563 y el acto protocolario no pudo haberse realizado en esa misma fecha, sino hasta el 3 de enero de 1564. Además era costumbre del virreinato que este tipo de fundaciones tuvieran vigor al inicio del año subsecuente.

Historia de León

La primera presencia española armada en el territorio de la futura Alcaldía mayor de León data del 2 de febrero de 1530, en que Nuño de Guzmán y sus aliados tarascos vadearon el Lerma por Conguripo, llamándolo río “de Nuestra Señora“.

Su colonización agrícola y ganadera se inició a partir del año 1546, con estancias concedidas por el Gobernador de Nueva Galicia, Vázquez de Coronado a los españoles Rodrigo de Vázquez y Juan de Jasso. Los chichimecas al verse invadidos mantuvieron un estado de guerra contra los españoles. Éstos, ante esta situación, solicitaron a las autoridades virreinales la fundación de un poblado mayor para tener una mejor protección.

Previa a la fundación de León, el Virrey Martín Enríquez de Almanza, expidió el permiso el 12 de diciembre de 1575, para que en los llanos de los Chichimecas en el Valle de Nuestra Señora, hay comodidad para poderse fundar y poblar una ciudad o villa de españoles, con el nombre de León, de gran utilidad y provecho para la pacificación de los indios que en los dichos valles andan alzados y rebeldes del servicio de su Majestad y que se eviten los daños que se hacen, especialmente en las minas de Guanajuato y Comanja.

El virrey declara en dicho decreto que el Dr. Juan Bautista de Orozco, alcalde de esa corte y cancillería viera la parte y lugar más cómodo para fundar la dicha población. Además declaró que en el Valle de Nuestra Señora se fundara, con el nombre de León, un asentamiento con categoría de ciudad si habitaran en él cien vecinos o con categoría de villa si sólo fueren cincuenta.

En cumplimiento a este mandato, Juan Bautista de Orozco funda la Villa de León el día 20 de enero de 1576 en el Valle de los Huastotillos que fue cedido por el Rey de España Carlos V, a la señora, doña Beatriz Ponce de León, condesa de Haro: habiendo adquirido entonces el nombre de “Valle de Nuestra Señora”.

Aquel 20 de enero, la Villa de León, fue trazada con 24 cuadras o manzanas de 60 pasos comunes cada cuadra. En cada cuadra había 6 solares o lotes. En medio de las cuadras se diseñó la plaza actual y en ella se designó un sitio especial para la Iglesia, los edificios de Justicia y Cabildo, la Cárcel y Mesón o Casa de Huéspedes.

En el año de 1580, León es elevado a la categoría de Alcaldía Mayor, asignándosele a su jurisdicción un amplio territorio, desde la sierra de Comanja al río Lerma. Lo que comprendía además del la extensión del municipio actual, los ahora municipios vecinos de San Francisco del Rincón, Purísima de Bustos (Purísima Concepción), Cd. Manuel Doblado (San Pedro Piedra Gorda), Huanímaro, Abasolo, Cuerámaro y Pénjamo. El límite occidental de la alcaldía mayor leonesa era el lindero de los reinos de la Nueva España y el de la Nueva Galicia.

En 1787, la antigua alcaldía mayor de León queda como subdelegación dependiente de la Intendencia de Guanajuato. Los pobladores de la Villa de León durante la colonia sufrieron pestes (1643), sequías (1712-1714) y hambrunas (1714, 1786), e inundaciones periódicas.

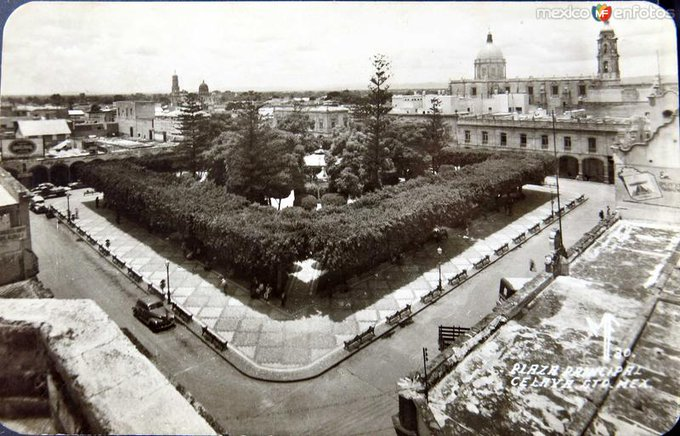

Fundación de Celaya

En el período comprendido entre los años 1568-1569, los indomables chichimecas, alzados contra la Corona, atacaron Comanja y asesinaron sin piedad a todos los españoles que eran residentes del lugar, salvándose nada más el presbítero Juan de la Cuenca y un seglar de nombre Juan de Sayas, que lo acompañaba en sus labores de evangelización por los llanos y colinas donde más tarde sería la Villa de León. En 1570, desplazándose de estas regiones hasta Xilotepec, estos guerreros aborígenes incursionaron peligrosamente por el Atlayahualco (parte del Bajío), territorio abundante de lagos y manantiales entre Querétaro y el río Laja, obligando al virrey a que urgiera al Ayuntamiento de la capital para que equipara un ejército, el cual saliera a someterlos y castigarlos.

Andrés Cavo, historiador religioso de la Compañía de Jesús, muy apegado a la verdad, sostiene que el propio virrey de la Nueva España, Don Martín Enríquez de Almanza, encabezó sus huestes y llegó hasta el lugar donde actualmente se levanta la ciudad de Celaya, razón por la que, el 12 de octubre de 1570, ordenó que se fundara una Villa y se poblara con algunos vecinos de lo que hoy conocemos como Apaseo el Grande, más los que habían puesto ya sus fincas y sus amores en los alrededores de una aldea otomí llamada Nattahí (actual barrio del Zapote).

El mandamiento fundacional se efectuó el 1° enero de 1571

Dicho mandamiento fundacional se efectuó el 1 de enero de 1571, bajo un frondoso mezquite de aquella antigua aldea a la que los españoles denominaban Pueblo de la Asunción, ubicada entre el río de San Miguel o Río Laja y la boscosa propiedad de un acaudalado encomendero de nombre Juan de la Requena.

Cuenta la tradición que ese día primero de enero, los hombres casados (vascos en su mayoría), con residencia fija allí como lo pedía el virrey, oyeron misa del Espíritu Santo, y tras haber comulgado y cantado el VeniCreatorSpiritu, procedieron a nombrar su Cabildo quedando encabezado por Domingo de Silva y Juan Freyre.

Salamanca

El primer asentamiento de este territorio fue de indios otomíes, quienes le dieron el nombre de Xidoo, que en castellano quiere decir “Lugar de tepetates”.

El 1 de enero de 1603, Salamanca fue fundada por el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quinto conde de Monterrey, con el objetivo de establecer un punto estratégico para la defensa y protección de la región contra las incursiones de grupos indígenas hostiles.

Fundación de Salvatierra

El municipio de Salvatierra se fundó en lo que los antiguos habitantes prehispánicos denominaban Guatzindeo o “lugar de hermosa vegetación”, no fue sino hasta el primero de abril de 1644 en que se le concede el título de ciudad con el nombre de San Andrés de Salvatierra, en virtud de la ordenanza expedida por el virrey García Sarmiento de Sotomayor. Esta licencia se otorgó conforme lo dispuesto por Felipe IV, rey de España, en su real cédula dada en Cuenca.

Don Gabriel López de Peralta estimaba que sus tierras podrían resultar beneficiadas con el asentamiento de una nueva ciudad, y buscar a través de ella el poder político; y el virrey, se ilusionó con la existencia de una ciudad que llevara su nombre y lo perpetuara. Fueron éstos los principales personajes que intervinieron en la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra. Don Agustín de Carranza y Salcedo fue el principal gestor ante las autoridades del virreinato, don Gabriel López de Peralta proporcionó las tierras para la fundación, y el virrey don García Sarmiento de Sotomayor firmó la Cédula Real por la que se le dio vida como ciudad.

El 1 de octubre de 1643 los vecinos otorgaron poderes a don Agustín de Carranza y Salcedo para gestionar la fundación de la ciudad. Ese mismo día, don Gabriel López de Peralta se dirigió al virrey ofreciéndole a su majestad, el rey, las tierras para dicha fundación, manifestándole lo siguiente: “que en el valle de Guatzindeo, Tarimoro y Chichimecas, de la jurisdicción de Zelaya, tiene cincuenta sitios de estancia para ganado mayor y diversas caballerías de tierra que le pertenecen a cada sitio, con el derecho de agua del Río Grande, zanjas, tomas y presas por merced, (…). Y el suplicante, deseoso, como leal vasallo de su Majestad, del aumento de su real poder, continuando los servicios de sus padres y abuelos, quiero servirle con dicho sitio y tierras y dicha agua para que en aquel puesto, en el paraje que llaman San Andrés Chochones, donde están congregados hasta cuarenta vecinos españoles (…), se funde una ciudad, (…) que se llame la Ciudad de San Andrés de Salvatierra…”.

El 1º de abril de 1644 se le concede el título de ciudad con el nombre de San Andrés de Salvatierra, en virtud de la ordenanza expedida el 9 de febrero del mismo año por el virrey García Sarmiento de Sotomayor. Esta fundación se originó con una población casi exclusiva de españoles, situación que permitió que el décimo noveno Virrey de la Nueva España otorgara Cédula Real a través de la cual, la antigua población de San Andrés Chochones fuera elevada en rango para convertirse en la primera en ostentar la categoría de ciudad entre todas las que actualmente conforman el estado de Guanajuato. Sin embargo su fundación indígena se remonta a finales del siglo XVI.

Fuentes: Archivo Grupo Editorial Centenarios – Kiosco de la Historia, El Sol de Irapuato, Gobierno del Estado de Guanajuato, Arqueología Mexicana.